先日オペラシティギャラリーで見た千葉正也個展について。やはり展示にタイトルがないのはどういうことなんだろうと思う。ポスターもチケットも彼が絵画として描いたもので、会場に実物が展示されている。絵画ではなく「ペインティング」の展示と言った方がしっくりくるような、描くことそのものの提示を試みた展示に見える。しかしそれはいわゆるイン・プログレスなプロセスを見せるというより、描くのに必要なものと展示するのに必要なものをひとつの場に集めることを、絵画を蝶番にして実現することに向けられているだろう。壁に架けられず仮設的な垂木の支えに固定された作品群と、木材で組み立てられた絵画のモチーフ。電源の入った電気毛布に描かれた展示監視員や警備員の隣には本人が立っている。会場を貫く——これも木で作られた——空中通路を歩く亀も絵の中に登場する。

ここには描きうるものしか存在しない。会場自体がつねに撮影、配信されており、そのYouTubeのページへのアクセスすら絵に張り付けられたQRコードを通して行われる。しかし不思議なことに、その可能性を支えている絵の具という物質は、つねにきわめて行儀よく支持体の上に収まっている。絵の内外を行き来しないのは絵の具だけだ。そして彼の作品に特徴的なむにむにした「塗り」のテクニックは、「絵の具を描く」こと——より正確には、描かれる紙粘土の造形とそれを描く絵の具の盛り上がりを識別不可能にすること——によって、絵の具のフィジカルな厚みを明暗と色彩の操作によって再現することに向けられている。すべてはこの圧倒的な技巧への照れ隠しなんじゃないかと思ってしまう。その意味で本展にタイトルがなく、描きうるものと描かれたものだけがあるのは潔い態度だと言えなくもないのだろう。でもやっぱりそれはニヒリズムというか、絵の力を絵に閉じ込めるための口実なんじゃないかという気がしてしまう。しかもそれは絵の具の物質性とイリュージョンの最小回路に支えられていて、美術史的な問題圏の重心をズラすことにはならないんじゃないか。

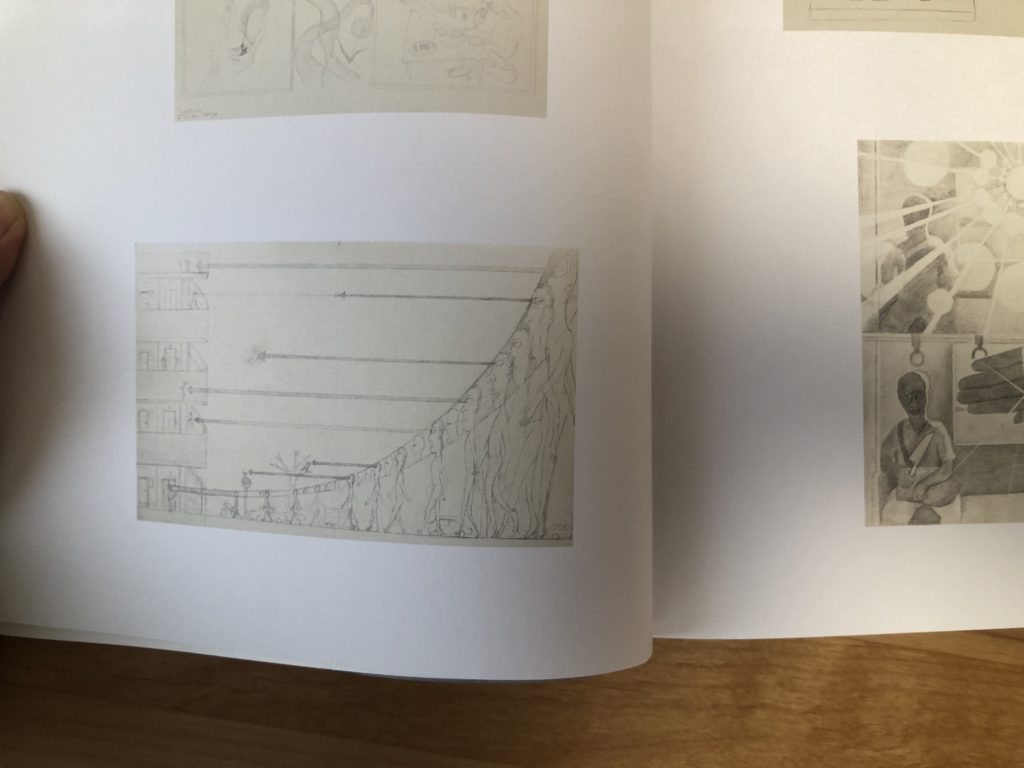

その点、鉛筆で描かれたドローイング群は面白かった。そこにあるのはすべてが絵になってしまうことを必然化しつつそれをなんとか笑おうとするような悲痛さではなく、何かが絵になってしまうことの偶然性が絵画的な思いつきのスナップショットのように留められていた。そういう、絵画とその外の接面を見るとはっとするし、発明されるべきはそうした接面の新たなあり方なんじゃないかと思う。